Teilhabe, Selbstbestimmung und Partizipation – eine Einführung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont den engen Zusammenhang zwischen der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen und dem eingeschränkten Zugang zu verschiedenen Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit und Gesundheit. Für die Zielgruppen sind Aspekte wie Lebenszufriedenheit, wahrgenommene gesundheitsbezogene Lebensqualität sowie Anerkennung und Wertschätzung ebenso entscheidend wie die Entfaltung eines selbstbestimmten Lebens und die Gewährleistung von Chancengleichheit. Im Projekt KI-Kompass Inklusiv steht die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben im Fokus. Dabei ist die Frage wichtig, wie der Einsatz von KI-gestützten Assistenztechnologien diese fördern kann. Da in diesem Kontext die Auseinandersetzung mit den Begriffen Teilhabe, Selbstbestimmung, Partizipation und Inklusion zentral ist, werden die Begriffe in diesem Artikel erklärt. Zudem wird die Umsetzung von Partizipation im Rahmen des Projekts erläutert.

Was bedeutet Teilhabe?

Der Begriff Teilhabe, wie er in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) verankert ist, beschreibt das Einbezogen-Sein in verschiedene Lebensbereiche. Teilhabe bedeutet daher, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und sich in vielfältigen Bereichen der Gesellschaft einbringen zu können.

Ein Beispiel für die Teilhabe am Arbeitsleben ist eine Arbeitnehmerin mit einer körperlichen Behinderung, für die eine Standardtastatur am Computer nicht geeignet ist. Darum stattet ihr Arbeitgeber den Arbeitsplatz mit einer speziellen Tastatur aus, die zum Bedarf der Arbeitnehmerin passt. Durch diese Anpassung wird die individuelle Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmerin unterstützt und ihre Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht.

Was bedeutet Selbstbestimmung?

Selbstbestimmung ermöglicht es Individuen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihre Lebenswege entsprechend ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Die Fähigkeit und die Möglichkeit zur Selbstbestimmung bilden zentrale Voraussetzungen für umfassende und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist wichtig, dass Menschen die Freiheit haben, sich ihre eigenen Ziele zu setzen und ihre Lebensumstände aktiv zu beeinflussen. Das Gegenteil von Selbstbestimmung ist Fremdbestimmung. Fremdbestimmung liegt vor, wenn jemand stellvertretend für eine andere Person Entscheidungen trifft.

Was bedeutet selbstbestimmte Teilhabe?

Durch selbstbestimmte Teilhabe haben Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzuhaben und ihre Umwelt mitzugestalten. Der Begriff selbstbestimmte Teilhabe beschreibt die aktive Mitwirkung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Zu diesen Bereichen zählen Arbeit, Bildung, Kultur, Sport und Politik sowie soziale Angelegenheiten. Dabei bestimmt das Individuum selbst, wie es sich einbringen möchte.

Selbstbestimmte Teilhabe liegt zum Beispiel vor, wenn ein Mensch mit Behinderungen nicht nur seine Arbeitsweise selbst bestimmen kann, sondern auch aktiv an Entscheidungen mitwirken kann, die seine Arbeit und sein Arbeitsumfeld betreffen. In dem oben genannten Beispiel zur Teilhabe am Arbeitsleben ist die herkömmliche Tastatur nicht für den Arbeitsplatz der Arbeitnehmerin mit Behinderungen geeignet. Der Arbeitgeber könnte ohne Absprache beschließen, für die Arbeitnehmerin eine spezielle Tastatur anzuschaffen. Im Sinne der selbstbestimmten Teilhabe entscheidet die Arbeitnehmerin allerdings selbst, welches Hilfsmittel sie benötigt, um ihre Arbeit erledigen zu können. Die Arbeitnehmerin und der Arbeitgeber sind beide in den Auswahlprozess einer geeigneten Lösung einbezogen.

Was bedeutet Partizipation?

Teilhabe im Sinne der UN-BRK beschreibt die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in Lebenssituationen. Der Begriff Partizipation geht noch weiter und bezeichnet einen dynamischeren Prozess. Die Beteiligten werden nicht nur einbezogen, sondern haben auch Einfluss auf die Gestaltung und die Ergebnisse.

Ein Beispiel für die Verwirklichung von Teilhabe ist der Bau einer Rampe, die Rollstuhlnutzer*innen den Zugang und somit die Teilhabe an einer Veranstaltung ermöglicht. Ein Beispiel für Partizipation ist, wenn Menschen mit Behinderungen als Fachkräfte im Team der Veranstaltungsorganisation angestellt sind und selbst Maßnahmen zur Barrierefreiheit entwickeln und festlegen. Ein weiteres Beispiel für Partizipation: Das Digitalisierungsteam eines Unternehmens führt eine Sitzung durch. Zu dem Team gehören Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Behinderungen, die ihre Meinungen einbringen und so mitentscheiden können, in welchem Bereich des Unternehmens Maßnahmen zur Digitalisierung umgesetzt werden sollen.

Was sind die Stufen der Partizipation?

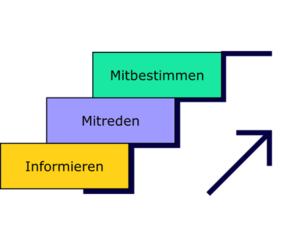

Partizipation kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das Stufenmodell der Partizipation zeigt, wie stark Menschen an einem Prozess beteiligt sind. Für diesen Beitrag wurden die drei zentralen Stufen ausgewählt: Informieren, Mitreden und Mitbestimmen.

Diese Stufen spiegeln in ihrer Abfolge die wesentlichen Phasen der Beteiligung wider. Die erste und die zweite Stufen sind dabei Vorstufen der Partizipation. Erst auf der dritten Stufe wird Partizipation umgesetzt. Abbildung 1 veranschaulicht diese drei Stufe der Partizipation.

Die erste Stufe ist die Informationsvermittlung. Sie ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Beteiligung. Es ist entscheidend, Informationen barrierefrei, niedrigschwellig und verständlich zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören eine einfache und klare Sprache sowie zugängliche Informationsmaterialien. Es ist wichtig, die Zielgruppe regelmäßig über Fortschritte und wesentliche Ergebnisse zu informieren und ihr die Gelegenheit zu geben, auf Grundlage dieser Informationen ihre eigene Meinung zu bilden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kommunikation auf Augenhöhe, die es den Beteiligten ermöglicht, bei Bedarf weitere Informationen und Erklärungen anzufordern.

Die Zielgruppe wird über die relevanten Themen informiert und erhält auf der zweiten Stufe der Partizipation die Möglichkeit, aktiv mitzureden. Diese Phase ermöglicht es den Beteiligten, ihre Sichtweisen und Vorschläge einzubringen. Es ist von großer Bedeutung, dass transparent kommuniziert wird, wie die Beiträge der Beteiligten behandelt werden und wie sie den weiteren Prozess beeinflussen.

Im Rahmen der dritten Stufe der Partizipation haben die Beteiligten die Möglichkeit, mitzubestimmen. Während Selbstbestimmung die Möglichkeit bedeutet, über das eigene Leben eigenständig zu entscheiden, bezieht sich der Begriff Mitbestimmung auf Entscheidungen in einem gemeinschaftlichen Kontext. Mitbestimmung kann in verschiedenen Formen auftreten, zum Beispiel durch die Beteiligung an der Entscheidungsfindung innerhalb von Teams oder Organisationen. Durch die Mitbestimmung können weitere Möglichkeiten zur Selbstbestimmung entstehen. Wenn die Beteiligten auch Freiräume für eigene Entscheidungen haben, ist ihre Partizipation vollständig gelungen.

In vielen Fällen bedeutet Mitbestimmung auch, dass Individuen in der Lage sind, die Richtung von Projekten oder Initiativen aktiv zu beeinflussen. Diese Prozesse der Mitbestimmung müssen klar ausgewiesen werden. Es ist entscheidend, im Vorfeld festzulegen, wie Ergebnisse oder Entscheidungen zustande kommen sollen. Die Beteiligten müssen umfassend in den Prozess einbezogen, informiert und befragt werden, um handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben.

Was bedeutet Inklusion?

Inklusion steht für die strukturelle Partizipation von allen Menschen in bestimmten sozialen Kontexten. Diese Kontexte können Systeme, Subsysteme, Organisationen, Gruppen und Institutionen sein. Wenige Beispiele hierfür sind das Gesundheitswesen, eine Schule, eine Partei, Sportvereine, der Straßenverkehr, die Arbeitswelt, ein Chor. Inklusion erfordert gezielte Maßnahmen und Strukturen, die sicherstellen, dass alle Menschen unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen aktiv an der Gesellschaft teilhaben können. Inklusion wird dann verwirklicht, wenn Strukturen vorhanden sind, die diese umfassende und gleichberechtigte Teilhabe gewährleisten. Die Verwirklichung von Inklusion ist ein fortlaufender Prozess. Dieser hat das Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die wiederum die Partizipation fördern. Für Menschen mit Behinderungen bedeutet dies, dass Barrieren berücksichtigt und abgebaut werden. Das Ziel von Inklusion ist, dass alle Menschen mit und ohne Behinderungen ihr Recht auf gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verwirklichen können und als Teil der Gesellschaft akzeptiert und anerkannt werden.

Wie wird Partizipation im Projekt KI-Kompass Inklusiv umgesetzt?

Im Vorgängerprojekt KI.ASSIST spielte die Partizipation von Menschen mit Behinderungen eine zentrale Rolle bei der Einführung und Erprobung von KI-gestützten Assistenzsystemen in den Lern- und Experimentierräumen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Projekt fließen direkt in das aktuelle Projekt KI-Kompass Inklusiv ein. Bei diesem sind Expert*innen in eigener Sache von Anfang an beteiligt.

Ein elementarer Bestandteil des Projekts ist ein inklusives Begleitgremium, das das Projektteam berät. Die Mitglieder des Begleitgremiums sind Menschen mit Behinderungen aus Werkstätten, Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken und kommen aus verschiedenen Bundesländern. Ziel des Begleitgremiums ist es, die Projektprozesse kontinuierlich durch die Perspektiven dieser Expert*innen begleiten und ergänzen zu lassen. Durch ihre Lebenswelt- und Fachkompetenzen tragen die Expert*innen wesentlich zur Qualität und zum Erfolg der Projektergebnisse bei. Im Rahmen des Projekts wird Partizipation durch die aktive Einbindung des Begleitgremiums umgesetzt und ist zwischen der zweiten und dritten Stufe der Partizipation einzuordnen. Weitere Informationen sind auf der Unterseite zum Begleitgremium zu finden. Zudem gibt es im Blog des Projektes regelmäßig Berichte zu den aktuellen Sitzungen des Begleitgremiums.

Wie bei KI.ASSIST ist die aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an der Erprobung von KI-gestützten Assistenztechnologien bei KI-Kompass Inklusiv zentral für die Projektarbeit. Im Rahmen von drei verschiedenen sogenannten Praxislaboren testen Menschen mit Behinderungen den Einsatz von KI-gestützten Assistenztechnologien in realen Arbeitssituationen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Weitere Informationen sind auf der Unterseite zum Praxislabor Arbeitgeber zu finden.

In einem weiteren Praxislabor werden Entwickler*innen von KI-gestützten Assistenztechnologien und Menschen mit Behinderungen zusammengebracht, um Lücken in der KI-Forschung zu identifizieren und darauf aufbauend Konzepte und Prototypen zu entwickeln. Weitere Informationen sind auf der Unterseite zum Praxislabor KI-Forschung und -Entwicklung zu finden.

Die aktive Einbindung von Expert*innen im Rahmen des Begleitgremiums und der Praxislabore stellt sicher, dass ihre Bedarfe und Erfahrungen von Beginn an in die Gestaltung und den Aufbau des Kompetenzzentrums einfließen. Dies trägt dazu bei, dass das Kompetenzzentrum praxisnah und bedarfsorientiert gestaltet wird. Dadurch wird ein Beitrag zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben geleistet.

Literatur

- Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Hrsg). (2022). Die UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (o. J.). Fragen und Antworten zum Bundesteilhabegesetz (BTHG). Abgerufen am 11. Februar 2025, von https://www.bmas.de/DE/Soziales/Teilhabe-und-Inklusion/Rehabilitation-und-Teilhabe/Fragen-und-Antworten-Bundesteilhabegesetz/faq-bundesteilhabegesetz.html

- Denninger, T., Grüber, K., Markowski, J. (2023, Dezember): Mitbestimmen! Fragensammlung zur Partizipation (3. Aufl.). Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB).

- Lippa, B. & Stock, J. (2022). Selbstbestimmte Teilhabe am Arbeitsleben durch KI-gestützte Assistenztechnologien? Überlegungen und Erfahrungen aus dem Projekt KI.ASSIST. Ergebnisbericht des Projekts KI.ASSIST. Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke e. V.

- World Health Organization (2023, 3. März). Disability. Abgerufen am 11. Februar 2025, von https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health